茅を剥く

白川村の合掌造りの屋根はおよそ30年に一度葺き替えを行います。葺き替え作業の最初の仕事は古茅を剥く作業です。長い間風雪に耐えた茅を落としていきます。昔の結では、まだ暗い朝4時から屋根剥き作業が始まりました。結で屋根葺きを手伝う人たちが集まる8時頃までに剥いた茅の片づけまでを終わらせないと、その家や親戚の人は甲斐性がないと言われたそうです。屋根剥きは新しい屋根に生まれ変わるための大事なスタートです。

ネソをかける

合掌造りの小屋組みはその全てが植物素材です。「ネソ」もその一つ。ヤナカの上に、クダリと呼ぶ垂木をかけますが、このクダリはネソをたすきにかけて結束します。たすきにかける方向を上下左右で同じにせず、力が偏らないよう結束していきます。1軒の葺き替えで使うネソは700本から1,000本。山の恵みと先人の知恵に感謝して一本また一本丁寧にかけていきます。

結束材として使用するネソは4年程山で育ったマンサクの若木です。粘りがあるため折れにくく、生木のまま繊維をねじりほぐして使います。乾燥すると材が収縮しさらに締まっていきます。ネソは昔から足場などの丸太材やハサを組む番線と同じ用途で使われてきました。手で綯わなければならない縄の節約にもなりました。新たにかけられたネソは30年後の葺き替えまで屋根の荷重を支えます。

ネソの採取

マンサクの葉

ネソとは、マンサクという落葉小高木の別名で、山地によくみられる植物です。ネソの材質は極めて強靭で繊維質が強く腐りにくい特徴をもち、枝を曲げても折れちぎれることがありません。その特性を利用して昔から結束材として活用されてきました。白川村のネソは雪の重みで根元が曲がって育つためネソカケの際に最後の納まりが良いため好んで根元が曲がったネソを採取します。

雪の重みで根元が曲がっているマンサクの若木

根元の部分が曲がっているとネソかけの際にしっかり根元が納まる。

ネソ採り

ネソは近くの山で採ります。合掌造りの屋根では1棟700本から1,000本使用するため仕事の合間を見てコツコツと採り貯めます。ネソは生木で使うため乾燥しないように根元を水に沈めて保存します。合掌造りの家の裏には雪を解かす融雪池を持っているため、ネソはそのような池につけて保存します。

ネソを練る

ネソは使う前にネソ練りという下準備を行います。まず、ネソの枝先を踏み、根元を持ち全体をしごきます。ネソの湾曲を利用し下の手を軸にして上の手を回してねじっていいきます。最後はねじりほぐした部分をカケヤで叩いて結束部分の繊維をより柔らかくします。

練ったあとのネソ

練ったネソの繊維質が強いことがわかる

茅を葺く

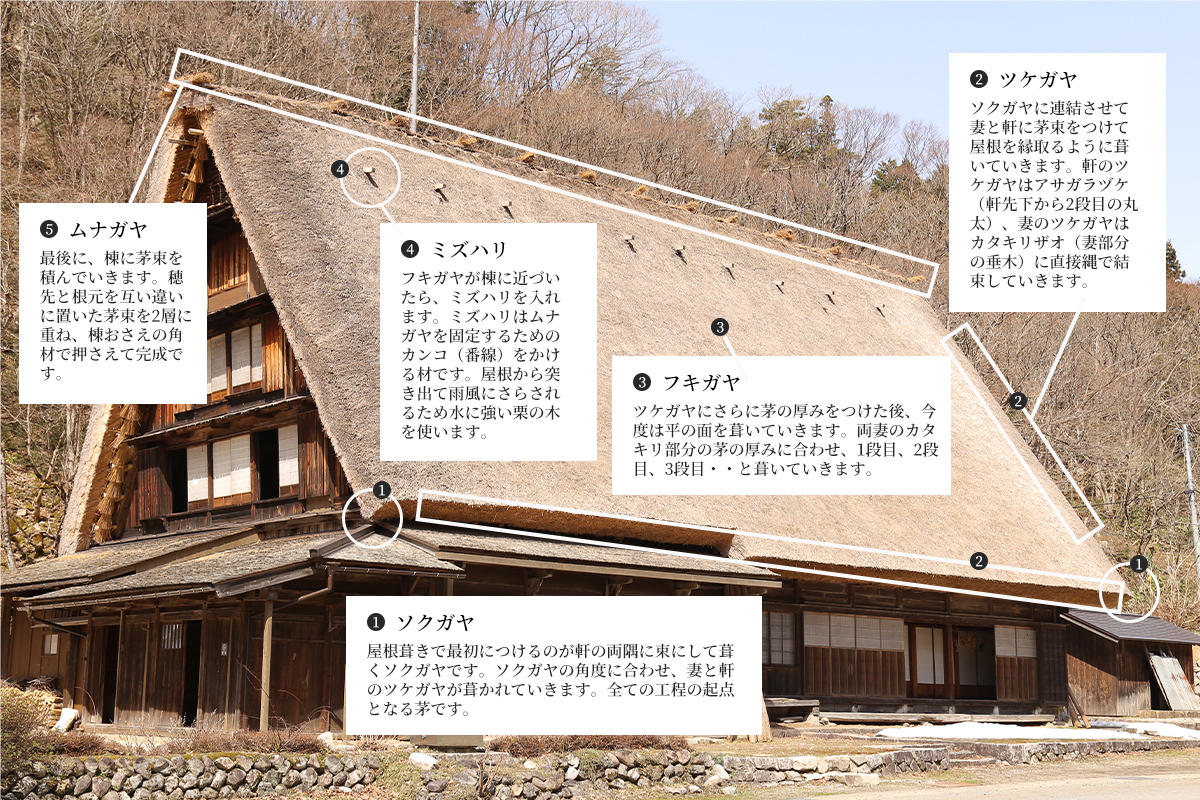

茅葺きの工程

茅は軒先から順に棟に向かって葺いていきます。まず、軒先や屋根の両端のカタキリと呼ばれる屋根の縁につける「ツケガヤ」、それらツケガヤを基準にして1段ずつ「フキガヤ」を葺いていきます。棟まで葺き終われば最後に「ムナガヤ(棟茅)」を葺いて完成です。昔の「結」ではこれらの工程全てを1日で終わらせましたが、現在の「結」ではフキガヤまでを「結」で行いその後は職人さんが時間をかけて仕上げます。

カタキリ

屋根面の両端部分を「カタキリ」と呼びます。カタキリ下端のソクガヤの角度を起点に、45度の傾斜に沿わせてツケガヤをつけた上にさらに茅を葺いていき妻の厚みをつけていきます。そのあと妻の傾斜した茅から垂直に置かれる平の面の茅へと段差ができないように方向を展開していく部分は、屋根の耐久性を左右する重要な部分で高い技術が要求されます。この部分の仕事をする人を「カタキリの人」と呼び熟練者がつきます。平の面のフキガヤの基準になっていくので先行して葺いていかねばならず、スピードも要求されます。

ヌイボク

フキガヤは、縄とヌイボクという木材で茅を押さえ、何段にも葺き重ねていくことで完成します。他の地域ではこのヌイボクに竹を用いますが、白川では茅が雪で引き抜かれないようにヌイボクをカケヤと呼ぶ大きな木槌で叩き締める必要があるためブナなどの雑木を使います。世話役の合図で「ホーイホイッ」とカケヤを一斉に降る様子は白川村ならではの風景です。

ヌイバリ

ヌイボクを押さえる縄はクダリにかけます。屋根の内側のクダリに縄をかけるために先端に穴の開いた大きなヌイバリで縄のやりとりをします。屋根の内側にいるハリ師は、まず外の葺き師に向かってヌイバリの先端を送り込み、葺き師がハリの先端の穴に縄を通したらハリを引き戻し、縄をクダリに渡して再度葺き師に縄の先端を送り込んでやりとりをします。

カイドウ

カイドウはフキガヤを葺く際に屋根面に渡される角材で屋根葺きにおける万能の足場材です。屋根面での作業の足場としての機能はもちろんのこと、ヌイボクで押さえる前、茅がずれ落ちないようにする重しの役割、また茅の厚みや茅の元をそろえる定規の役割を果たし、屋根の葺き替えには欠かすことができません。一段葺いたらカイドウをかけてまた一段葺いたら次のカイドウと一段ごとにかけられていきます。

ツキアゲ

その名のとおり茅を突き上げる道具です。茅を置きカイドウで押さえた後に茅の下端をツキアゲで突き上げて茅の面を整えます。突き上げる際はカイドウを目安にそろえていきます。

ムネアゲ

フキガヤが完了したら、いよいよムナガヤで葺き納めです。棟は最も雨風にさらされ、傷みやすい部分です。職人が葺く地域では、職人の技量が発揮され地域ごとに独特の棟仕舞が生みだされ、中には芸術的な棟飾りが発達しているところもあります。しかし白川村にの茅葺きは棟仕舞も含めて村人による結で葺きあげるため、素朴で機能的な棟の姿が今に伝わっています。