茅場

合掌造りの屋根葺きに使う茅は山の中腹の「茅場」で調達します。現在の屋根材はススキが使われていますが、昔はカリヤスが主流でした。カリヤスの茅場は標高が高く、日当たりが良好な場所で赤土の土壌が好まれました。

茅場の四季

5月

7月

10月

里の平地は貴重な自給農地として活用するため茅場は山の斜面地で確保されてきました。葉が茶色になる10月下旬ごろから茅の刈り取りが行われます。厳しい冬を乗り越え、まだ茅場に雪が残る春先に少しずつ芽が出始めます。夏には青々としたススキの葉が風になびく風景が一面に広がります。

茅刈り

刈り立てた茅

秋のどぶろく祭りが終わった10月下旬から雪が降り始める11月下旬までの一カ月間が茅刈りの適期です。茅は二間(3.6m)縄で軽く締めたものを一〆と言い、一〆が流通の基準単位です。一〆は束にすると33束ほどです。当然束を大きくすれば一〆に入る茅束は少なくなります。熟練者で1日大体60束~100束ほど刈ります。

10月

昔の茅の運び方

イッピキ谷の例

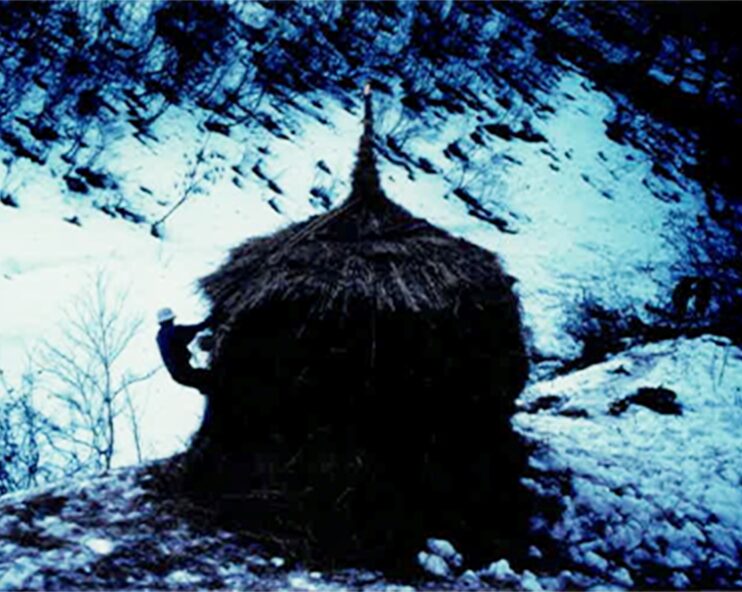

昭和50年ころまで行われていた人力による茅の搬出は写真のように行われていました。山の斜面地にある茅場から里まで運搬するためには大変な労力が必要でした。ニュウの積み方や運搬の方法を詳しく見て行きたいと思います。

ニュウに積む

ニュウ棹まで茅を担いで運ぶ。

秋に刈り取った茅はそのまま現地の茅場でニュウに積みます。ニュウは山で切り出したブナなどの雑木をニュウ棹として立て、その周りに茅束を立てかけていきます。2段目の茅は横に置いていき積み上げていき最後に傾斜をつけて茅を置いてフタをして(フタ茅)、雪が入らないようにニュウ棹と茅をロープできつく縛り完成です。一つのニュウで300束ほどの茅束が入ったと言います。完成したニュウはそのまま雪に埋もれて冬を過ごし春を待ちます。春を迎え雪がカッテコ(春先の固まった雪面)状態になったら雪に埋もれたニュウを掘り起こし、ムカデやヒキギリといった方法で里まで茅を運搬します。

ニュウ棹に茅束を立てかけていく。

2段目からは横置きにおいていく。

最後にフタ茅をして完成。

春先のカッテコの雪面を歩いていきニュウを掘り起こす。

ニュウから茅束を外して運搬の工程に入ります。

ムカデとヒキギリ

傾斜50度ほどの斜面を滑らせる。

白川の人々は、かつて大量の茅を茅場から里に「ムカデ」と「ヒキギリ」という方法で運んでいました。いずれも山の斜面を利用しますが、ムカデは急斜面を利用していたのに対し、ヒキギリは春先の残雪期に雪の斜面を利用します。ムカデはまさに巨大なムカデ、ヒキギリは茅の列車のようです。ムカデは長さ5m前後のまっすぐなナラの木を軸とし、茅100束ほどを互い違いに積んで縄で結束します。そうしてできたムカデは引き縄で引っ張って滑り落とし、スピードが出てきたら運び手は後部に飛び乗り一気に滑り下りていきます。

ムカデ

サオを中心に茅束を3把ずつ左右に振り分けて重ねる。

ムカデを滑り落とし後ろに飛び乗る。

ヒキギリ

雪の斜面を滑らせて運搬。

雪の斜面を利用して搬出するヒキギリは、茅25束を互い違いに積み、縄で結束した大きな茅束を作り、それらを縄で結束して列車のような状態にしたもの。それぞれの茅束の下にはベタゾリと呼ぶ15㎝幅のスキー板状の一枚板をつけて滑りやすくします。引き出して滑り始めたら運び手は飛び乗って、複雑な地形をうねりながら滑り下りて行きます。

ベタゾリの間に茅束を互い違いに積む。

ベタゾリの間に茅束を互い違いに積む。

ヒキギリの束を連結結束して完成。

ヒキギリを引き出す。

途中平らな箇所は引っ張って運搬。