訪れる・深める

相倉・菅沼合掌造り集落の観光情報や、散策に必要なマップなどをまとめたリンク集です。

展示・体験施設

江戸後期に建てられ、昭和の中頃まで住居として使用されていた合掌造りを活用した展示館です。

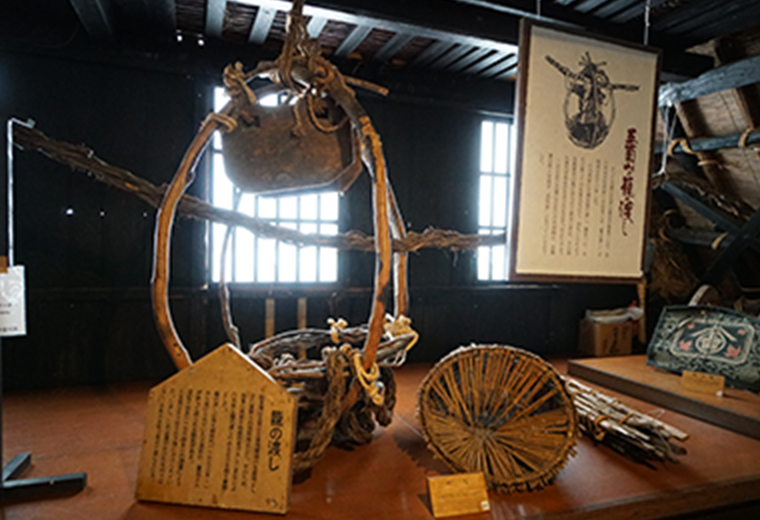

養蚕・和紙・炭焼きなど山と関わりながら生活してきた頃に使われていた民俗資料、約200点が展示されています。また2階には、明治期まで庄川を渡るために使用されていた「籠の渡し」の実物が展示されています。

かつて庄川右岸は加賀藩の重罪人を流す流刑地になっており、庄川には橋を架けることが禁止されていました。江戸時代中期の記録では、ここ菅沼集落をはじめ五箇山には13箇所の「籠の渡し」があったと記されています。

――五箇山の三大産業だった塩硝・紙漉き・養蚕について深める

五箇山の経済を支えた塩硝生産・紙漉き・養蚕に関する資料のほか、五箇山を代表する民謡「こきりこ」や「麦屋節」で実際に使用される衣装や楽器、演奏の様子を収めた映像を展示しています。

「こきりこ」は日本で最も古い民謡とされ、遠い昔にさかえた田舞・田楽がもとになっていると言われています。昭和48年には「五箇山の唄と踊」の名称で「こきりこ」と「麦屋節」を含む12曲が国の記録作成等の措置を講ずべき無形の民俗文化財に選択されました。毎年秋には上梨白山宮の祭礼において「こきりこ」、南砺市下梨の地主神社の秋季祭礼において「麦屋節」が奉納されています。

建物は明治40年に建築され、昭和42年まで住居として使われていたものです。

火薬の原料である「塩硝」の製造について紹介する、国内でも珍しい展示施設です。塩硝の生産に使われた道具や、床下の土を掘って作られた塩硝土の実物大模型のほか、塩硝づくりの過程を分かりやすく紹介したジオラマなどが展示されています。

国内では産出されない塩硝ですが、五箇山では床下に掘られた穴に灰汁・草・蚕糞を入れて化学変化をおこし、生成された煙硝成分を煮詰めて結晶化させるという、他の地域には見られない独自の製法で生産が行われ、明治中期に安価なチリ硝石が輸入されるまで約300年にわたり生産が続けられました。

建物は明治10年の建築で、昭和43年まで住居として使われていたものです。

かつて冬の生業として暮らしを支えた紙漉きを体験することができます。様々な形の色紙をちりばめての和紙漉きや、和紙でできた「紙塑人形」の絵付けなどのメニューがあり、職人によるサポートのもと、世界に一つだけの作品作りを楽しむことができます。また土産の販売も行っており、一つ一つ丁寧に絵付けされた和紙人形は人気の逸品です。

かつて御用紙として加賀藩に納められた五箇山和紙ですが、現在では手仕事のぬくもりを感じさせる工芸品や、現代的なデザインを取り入れた日用品として人々に親しまれています。また五箇山和紙の中でも特に伝統的技法を守って生産された和紙は、桂離宮や名古屋城をはじめとした文化財の修復に欠かすことのできない材料となっており、優れた耐久性で高い評価を受けています。

体験館の建物は明治10年の建築で、昭和28年に近くの集落から移築されたものです。

――合掌造りと五箇山の生活・文化を実感する

(写真:勇助提供)

(写真:勇助提供)

相倉の展示館「勇助」は、明治元年建築で明治中期に当地へ移築された相倉最大の合掌造り家屋です。正面の茅葺きの軒裏を化粧天井とするなど上質な設えを随所に見ることができます。また増改築がほとんどなく当初の姿をとどめている相倉でも貴重な合掌造り家屋です。集落を代表する合掌造りとして、天皇陛下が高校生時代に立ち寄られ、また秋篠宮さまご一家も訪問されています。

長い歳月をかけて燻されたチョウナバリ(根曲がりの梁)を見上げる囲炉裏の間(=オエ)にはご当主が制作した「勇助」の模型が展示されています。屋根裏(アマ)に上がることができますので、模型とあわせて見れば合掌造りの基本的な構造を実感できるでしょう。アマには、養蚕業を営んでいた頃の様子が再現されているほか、五箇山和紙や塩硝のつくり方、合掌造りの構造、相倉の歴史などについてイラスト入りのパネルを用いて分かりやすく紹介しています。なお、ここは個人住宅であり、五箇山の普段の生活を感じられる場面もあるでしょう。