五箇山の自然と人々の暮らし

五箇山は、霊峰白山に連なる山々に囲まれた山岳 地帯であり、標高1,000mを超える山々と、中央を流れる庄川が削り出した深い谷によって、地域全体が急傾斜地となっています。そのため、人々は古くから、庄川沿岸にわずかに広がる河岸段丘や、地すべり・山崩れによって生じた緩斜面を利用して住居を構え、集落を形成しながら共同生活を営んできました。

しかし、これらの土地は必ずしも人が生活しやすい環境ばかりではありませんでした。五箇山は湧水を得にくい地質であるうえ、日照時間の短さや、雪崩・土砂崩れの危険性など、厳しい自然条件を抱えています。こうした課題に対し、各集落の人々は知恵と工夫を凝らし、厳しい環境の中で暮らしを維持してきました。

その積み重ねによって築かれた五箇山の知恵や技術は、今も相倉集落と菅沼集落に息づいており、合掌造り集落に暮らす人々の努力によって大切に守られています。

斜面の土地と水の少なさを乗り越えた相倉集落

相倉集落は、大きな地すべりによって生じた緩斜面に人が住み着いて拓かれた集落です。集落内には岩が多く、特徴的な岩には「天狗の足跡」「廿日石」などの名がつけられています。

集落は北側に向かってゆるやかな下り坂となっており、街道・屋敷地・耕作地などの平坦面は、盛土や切土により造成して作られています。造成によって段差のできた部分の多くは石垣になっており、相倉の特徴的な風景の一つとなっています。

耕作地は小規模で不整形なものが多くありますが、昭和20年代から桑畑が水田に変わり、昭和40年代前半までに区画整理が行われたことで、現在の姿になりました。

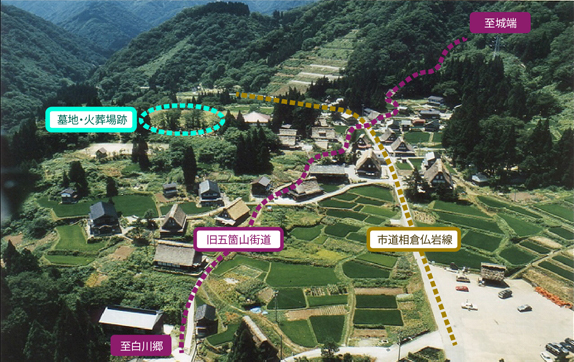

相倉は水に恵まれない土地でもありました。湧き水の出るのは集落北側にある2軒だけで、集落では飲み水や生活用水を集落から遠く離れた谷川から導いて使用していました。かつては、石や木をくりぬいて作った樋で水を分配していましたが、それでも行き渡たらず、所々に水溜池をつくて、そこから各家へ手桶で運んでいました。しかし、昭和23年にヒューム管による導水工事が完成すると、各家の水不足は解消し、また水田ができるようになり、現在の景観が形作られました。したがって水路が走る西の山側に家屋が多く、湧き水のあった北側に家屋群がある集落景観を形成しています。なお、水利条件が悪く耕作に不利な集落東側の小高い部分には墓地や火葬場跡が配置されていました。

水路とともに集落形成の軸となったのは、集落内を北東から南西に通る旧五箇山街道です。この道は江戸時代以来からあるもので、1方は上梨方面(白川郷方面)へとつながり、もう一方は急峻な山道となり、峠を越えて平野部の城端につながっています。昭和33年(1958)に集落の中央を南北に貫くように幅員4mの自動車道路(市道相倉仏岩線)が築造されるなど景観や空間構造の一部に変化もみられますが、基本的な部分では江戸中期から昭和20年代前半の集落の様相を受け継いでいます。

集落の中心部を旧五箇山街道が通る

桑畑に代わり、美しい棚田の水田が広がる

日当りの悪さと強風を乗り越えた菅沼集落

菅沼集落は、庄川の右岸に発達した河岸段丘面に人が住み着いて拓かれた集落です。庄川沿いに点在する河岸段丘を五箇山では「シマ」と言い、菅沼の小字は菅島(すがしま)となっています。

集落は全体的に平坦地となっていますが、南側には急峻な山が迫っており日当たりが悪く、少しでも日当たりのよい北西側に耕作地が拓かれています。家屋は、集落で唯一の湧水がある南東部(清水岩付近)側に集まっています。かつてはこの山際の湧水を住民全員が利用していました。

菅沼は風が強い土地でもありました。小瀬谷からの風をまともに受ける三軒の合掌造りは、風を切る方向に妻を向けて配置されているほか、庄川に沿って廻りこんでくる風に対しては、神明宮の社叢が防風林として維持され強風から集落を守る役割を果たしています。

また、火災に強い土蔵は住宅の近くに建てられていますが、火災に弱い板倉は主屋から離れた北西部耕作地の一角と北東側の樹林地内に集中しており、「群倉」と呼ばれています。これは強風時に風上となる場所であることや、耕作地に適さない場所を有効利用することを考慮した結果生まれた配置形態であると考えられています。

近隣の集落とをつなぐ街道(現在の国道156号)は集落の中心部を通らず、南側の山腹を横断していますが、平野部の城端に至る街道が集落内を通っており、庄川の対岸にある漆谷集落との間には明治12年まで籠の渡しが架けられていました。

昭和20年代前半に小原ダムが完成し、庄川の水位の上昇や、その後の区画整理等によってかつての水路や街道筋、篭の渡しの遺構は失われてしましましたが、集落全体の景観と基本的な空間構成はおおむね維持され、江戸時代後期から昭和20年代前半の集落の様相を受け継いでいます。

風の流れと集落配置

風を切る方向に3軒の家屋が並ぶ

雪崩から集落を守る雪持林

五箇山は、地域全体が急峻な山間地であり、また冬は人の背丈を超える雪が積もる豪雪地帯です。そのため急峻な山の斜面は雪崩が発生しやすく、五箇山では、どの集落も雪崩を恐れ、「谷」や「ノマ」と呼ばれる山が凹状になった斜面の下を避け、山の尾根筋の下に家を配置しています。

また雪崩を防ぐために、集落の背後の山には「雪持林」を設けています。この雪持林は、集落を雪崩や土砂崩れ等から守る樹林地であり、ブナ・トチ・ミズナラなどの大木が生い茂っています。雪持林のことを五箇山では「オーハエ・オーバエ」と呼び、禁伐林・保安林として維持し、大切に守り続けています。

相倉集落の雪持林は、集落のそばから西側にそびえる山頂部の断崖直下まで広がる広大な山林地となっています。

集落南方の山に広がる樹林地が、菅沼集落の雪持林となっています。

集落は、雪崩や土砂崩れの発生しやすい谷筋から外れた場所に位置しています。

根曲がりの樹木が雪を抱えるようにして雪崩を防ぎます。