五箇山の屋根葺き

合掌造り集落は、険しい山間の豪雪地帯という五箇山特有の厳しい気候風土の中で育まれました。その暮らしの中には、浄土真宗の信仰によって結ばれた集落の共同体意識があり、春祭りや報恩講をはじめとする様々な集落行事の運営は「結(ユイ)」や「総普請(ソーブシン)」といった相互扶助の精神によって営まれてきました。合掌造りの屋根葺きもまた、「結い(ユイ)」によって大切に守り、伝え続けてきた大切な行事のひとつです。

しかし五箇山では、「結い」よる屋根葺きは、昭和30年代以降、合掌造り家屋の減少とともに次第に姿を消していきました。現在、屋根の葺き替えは富山県西部森林組合が一手に担い、茅葺きに関わる伝統的な技術を維持、継承しています。

※「結(ユイ)」とは、労働力交換や材料の貸し借りによって、「それぞれの家の仕事」を多くの人の手で協力し合う作業のことで、屋根葺き・田植えなどがあります。

※「総普請(ソーブシン)」とは、「集落全体の仕事」を無償で力を合わせて行う共同作業のことで、雪垣や雪下ろし・側溝の掃除・用水路の落ち葉拾い・草刈りなどがあります。

茅の調達

――茅の材料

茅とは、ススキやヨシといったイネ科の多年草をはじめとした屋根材に用いられる植物の総称で、地域によっては笹や竹などさまざまな種類の植物が茅の材料として用いられてきました。ススキはその代表格ともいえる植物で、全国的にも最もよく使われている茅として知られています。一方、日照時間が短く一年を通して湿気が多い気候の五箇山では、できるだけ茅にコケやカビが発生するのを防ぎ、茅を長持ちさせるための知恵として、昔からススキと同じイネ科の多年草であるコガヤ(別名:カリヤス)と呼ばれる植物を使ってきました。

コガヤは、茎の中に海綿状のものが詰まっているススキと違い、茎の中が空洞になっており、かつ茎の表面がエナメル質に覆われていることから、水をはじきやすく、乾きやすいという特性を持っています。また茎径がススキよりも細いため、束ねたときに隙間ができにくくなり、雨が浸透しにくくなるといった利点があることから、五箇山の風土に適した耐久性が高い茅として重宝されてきました。

コガヤ(カリヤス)

乾燥させたコガヤの断面

茎の中が空洞となっているのが、コガヤの特徴である。

――コガヤの栽培

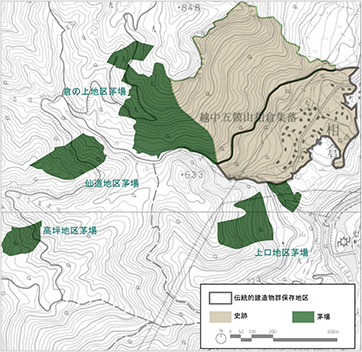

コガヤの産地は全国的に見ても限られており、東北地方南部から中部地方にかけて8か所が現存するのみとなっています。そのうちの2か所が、ここ五箇山の相倉茅場と上平茅場です。

コガヤは標高が高く水はけのよい土壌を好み、栽培には、栄養分がたまりすぎず雑草が繁殖しにくい適度な傾斜地が適しているとされています。

五箇山では、昔から各家が茅場と呼ばれるコガヤ専用の採集地を持っており、集落の周辺や少し離れた山地の急斜面を利用して、家族による管理のもと栽培が続けられてきました。現在は富山県西部森林組合に管理を委託している家もあります。

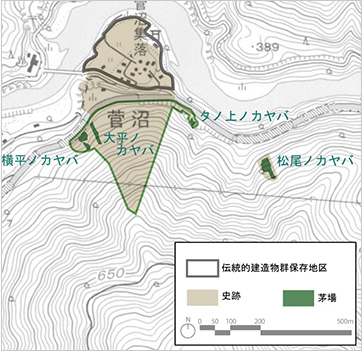

相倉茅場はサッカーコート4.5面分(約3.2ha)ほどの広さがあり、毎年秋には約6千束の茅が収穫され、主に相倉集落の合掌造り家屋の屋根葺き材料として利用されています。上平茅場は世界文化遺産の菅沼合掌造り集落にある茅場をはじめ、上平地域に点在する茅場の総称で、サッカーコート4.2面分(約3ha)ほどの広さがあります。毎年秋には約5千束の茅が収穫され、主に菅沼集落の合掌造り家屋や、重要文化財岩瀬家住宅など上平地域に残る合掌造り家屋の屋根葺き材料として利用されています。

昭和40年代以降、戸数の減少などにより茅場の放棄が進み、自給が危ぶまれているコガヤですが、現在相倉・菅沼では新しい茅場の造成や、茅刈り体験・ワークショップなどの活動を通じて、コガヤを使った屋根葺きの伝統を守るための普及活動に力を入れています。

※五箇山相倉茅場及び五箇山上平茅場は、文化財建造物の修理に必要な資材のモデル供給林及び研修林として文化庁の「ふるさと文化財の森」に設定されています。

相倉の茅場

菅沼の茅場

相倉茅場

――茅場の維持・管理

相倉茅場及び上平茅場は、地元の住民及び富山県西部森林組合等によって維持されており、質のよい茅を収穫するため、大きく以下の4つの工程によって維持管理がされています。

01夏期の下草刈り

平坦地の茅場では、コガヤの生育が雑草によって妨げられないようにするため、下草刈りを行います。

02秋期の茅刈り

10月下旬頃から刈り取りを開始し、約2~3週間かけて全て刈り取ります。

03刈り取り後の天日干し

相倉茅場は南面の斜面地が多く、刈り取られたその場で逆扇形に並べ天気や茅の状態により2~3日ほど天日干しします。一方、上平茅場の一である菅沼茅場は北斜面で日当たりが悪いことから、刈り取った茅は集落に運び、一部は雪囲いなどとして軒下に立て掛け乾燥させた後、雪が解けてからの葺き替えで使用します。

04保管

刈り取られた茅は、トラックに積まれ、茅保管施設に運ばれます。運ばれた茅は、冬の間乾燥させたあと、翌年春以降、順次葺き替え現場へと運ばれていきます。

五箇山の屋根葺きの特徴

五箇山では分割して屋根を葺く

――五箇山では屋根を分割して葺く

五箇山の合掌造りでは、片面の屋根を一度に全部葺き替えるのではなく、屋根を6つまたは4つに分けて部分的に葺き替えます。これは、五箇山の各集落は平均十数戸という小集落であったため、「結い」をしても、屋根全体を葺き替えるだけの人手を確保できなかったことや、急峻な山々に囲まれた五箇山では、広大な茅場を確保することが難しく、その家で準備できる茅の束数に応じて、屋根を分割し、毎年あるいは数年ごとに葺き替えたことによるものです。

葺き替えのサイクルについては、白川郷が20~30年ほどであるのに対し、五箇山では、雪質の違いなどによる損耗が早いため、日照条件にもよりますが、約15~20年に一回の頻度で葺き替えます。

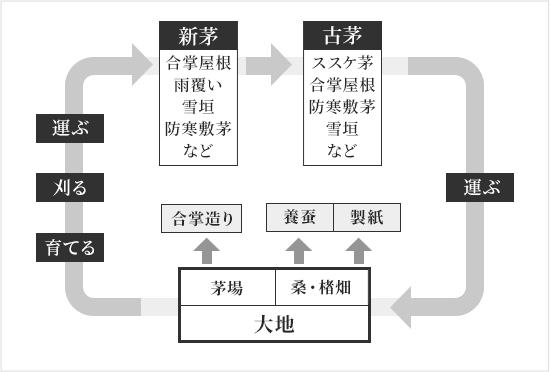

――茅の循環

葺き替えで屋根から下された古茅は、五箇山では「ススケガヤ」もしくは「モッソ」と呼ばれ、煙や煤に汚れた古茅を桑畑に広げておくと桑の葉の質が良くなり、また楮畑に広げておけば、楮が大きく育つとされ、主要産業であった養蚕や和紙づくりを裏で支える貴重な資源として重宝されてきました。分割して屋根を葺き替えるという五箇山独自の屋根葺き技術が生まれた背景には、このように毎年一定の量が必要になる古茅の確保という目的があったとも言われています。

今でも古茅は雑草の発生を抑え、またよい堆肥となることから、畑の肥料として再利用されています。

茅のリサイクル図

屋根から下ろされた古茅は畑の肥料として再利用される

(世界遺産相倉合掌造り集落保存財団提供)

茅葺き作業の流れ

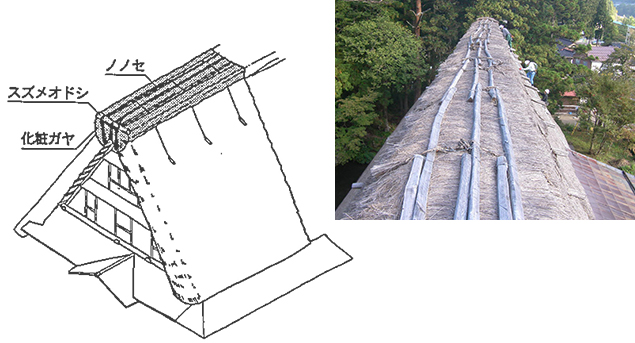

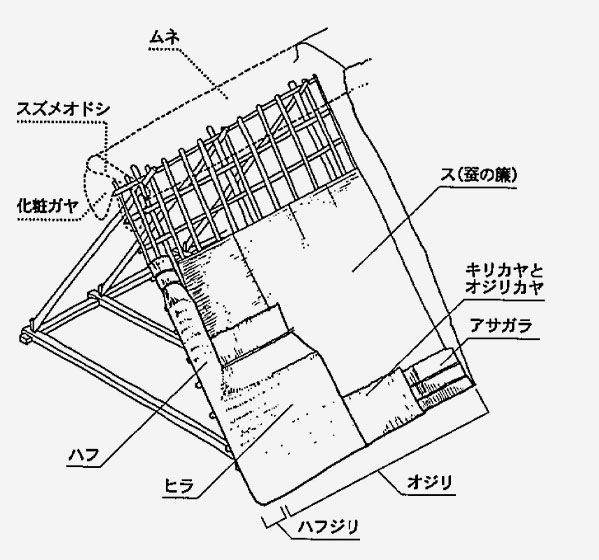

五箇山の合掌造り民家の茅屋根の構造は、妻(ハフ)、軒(オジリ)、屋根面(ヒラ)、棟(ムネ)の四つに大きく分けられます。カヤ葺き作業は、以下の4つの工程で行われます。

- 01ハフを葺く

- 02オジリをつける

- 03ヒラを葺く

- 04ムネをつつむ

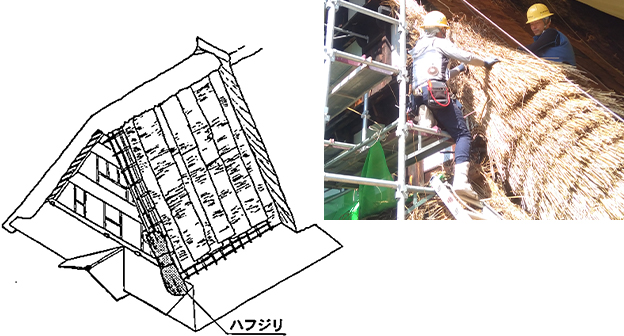

01ハフを葺く

屋根の妻側部分は「ハフ」と呼ばれ、風雨や雪にさらされることで特に劣化しやすい箇所です。そのため白川郷が「切りハフ」なのに対し、五箇山では丸く葺き納めるという独自の技法を用いてしっかりと葺かれます。ハフは直径約80センチの円筒状に仕上げられるのが特徴です。ハフジリに置かれたカヤ束に、竹の子の皮を巻き付けるようにカヤを当てながら、ハフザオに固定しながら上部に向かって葺き進めます。このようにして、カヤが何重にも縄で縛られることで、非常に頑丈なハフが完成します。

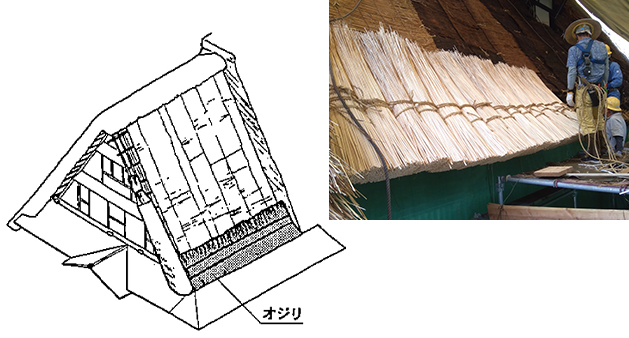

02オジリをつける

軒の部分は「オジリ」と呼ばれ、カヤ屋根の重みを下から支える重要な役割を果たします。また、軒は屋根の裏側が見える部分でもあるため、美しく仕上げるための工夫が凝らされています。まず、アサガラの束を葺き、その上に短く揃えたキリカヤ(根元を整えたカヤ)を一束重ねます。さらに、その上に長さを揃えたオジリガヤを二束重ねて、軒の厚みを出します。これらの材料を束のまま葺くことで、非常に頑丈な軒が出来上がります。なお、ハフジリとオジリを設置することで、軒の角度と屋根全体の厚さが決定される仕組みとなっています。

03ヒラを葺く

ハフジリとオジリという二つの基準に沿って、屋根面であるヒラを葺いていきます。五箇山では、片側の屋根を部分ごとに分けて葺き替えるため、新しいヒラと既存の屋根が接する境目が生じます。両者がうまく馴染むように葺かないと、境目から雨水がしみ込んで、そこから屋根が傷んでしまうため、「ハサミガヤ」を挟みながら丁寧に仕上げていきます。この技法は「葺き合わせ」と呼ばれます。同じく、ハフとヒラの境目にもハサミガヤを入れて、屋根全体の密着度を高めます。なお、ハサミガヤの作業は熟練者が行います。

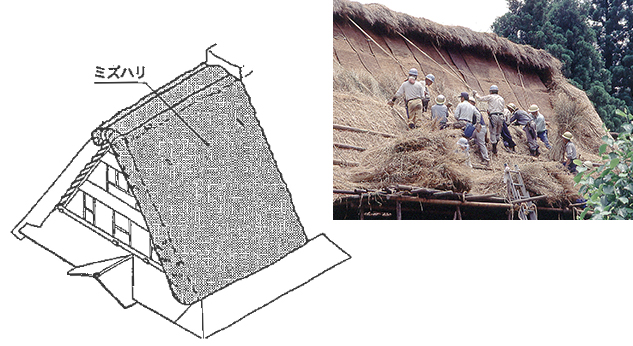

04ムネをつつむ

屋根を上部までヒラを葺き終えた後、ムネを覆うように綴じて仕上げます。その上にムナガヤを配置し、ミズハリでタガをかけてしっかりと固定します。ムナガヤは雪によってズレたり傷んだりしやすいため、毎年の点検と補修が欠かせません。仕上げとして、妻側の上部に化粧ガヤを取り付け、菅沼集落ではさらにスズメオドシと呼ばれるカヤを加えて、屋根全体の完成となります。